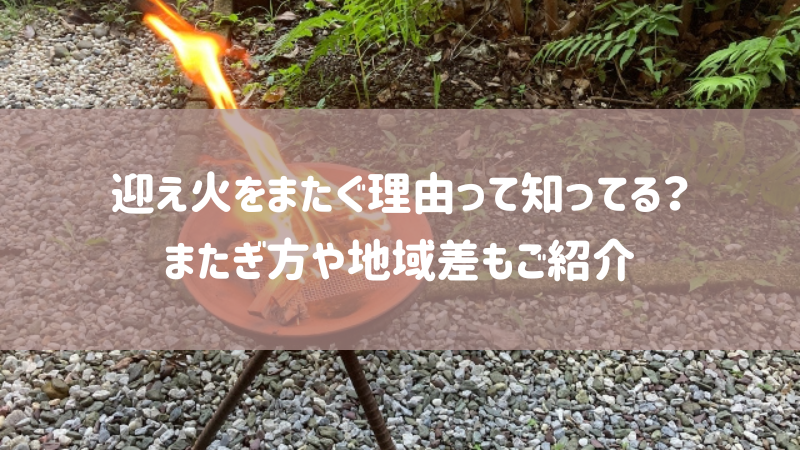

お盆の時期になると、家の玄関先で焚かれる「迎え火」。その迎え火を“またぐ”という風習を聞いたことがありますか?

私はやったことないけど、昔見かけたことがあるよ!

なぜ火をまたぐのでしょう?そして、地域によってやり方が違うって本当?この記事では、迎え火をまたぐ理由や正しいまたぎ方、地域や宗派による違いまで、わかりやすくご紹介しています。気になる方はぜひ続きをご覧くださいね。

迎え火をまたぐ意味は?送り火のときにはまたがない?

お盆になると焚く「迎え火(むかえび)」。実はこの迎え火、またぐことで厄除けの意味があるって知っていましたか?

迎え火をまたぐのは、悪いものや病気を遠ざけて、家族みんなが健康に過ごせるように願うためなんです。また、家族全員で迎え火をまたぐことで、一年間、元気に過ごせますようにという願いを込めることができます。

火には昔から清める力があるとされているから、その火をまたいで、体から悪いものを落とすようなイメージかも!

ちなみに、迎え火のときにまたぐのが一般的ですが、地域によっては送り火のときにまたぐところもあるんです。ですので、住んでいる場所や家の風習によって違いがあるかもしれません。

迎え火をどうやってまたぐ?迎え火の基本的なやり方とは

迎え火は、お盆の初日である8月13日の夕方ごろに行います。

やり方はとてもシンプルです。まず、「焙烙(ほうろく)」という素焼きの茶色いお皿を用意し、その上に「オガラ」と呼ばれる、皮を裂いた麻の茎をのせます。それを玄関先で火をつけて燃やします。火をつけたら、静かに手を合わせて黙とうします。

迎え火をまたぐ際には、一般的に玄関側から外側に向けて、3回またぐのが作法とされています。まずは玄関から外に向かって1回またぎます。次に、元の場所に戻ってもう1回。また外へ向かってもう1回またぐ、合計で3回行います。

一方向に向かってまたぐんだね!

火をしばらく焚いたあとは、火を安全に消しましょう。

迎え火をまたがない地域もある?地域・宗派の迎え火の違い

迎え火をまたぐ風習は全国どこでも同じ、と思っている方もいるかもしれませんが、実は地域や宗派によって違いがあるんです。

たとえば、迎え火を3回またぐのは東京都など一部の地域だけの風習です。他の地域ではまたぐのは1回だけ、またはまったくまたがないというところも多くあります。

迎え火をまたぐのは結構限定された地域だけなんだね!

また、迎え火のやり方そのものにも違いがあります。神奈川県の一部地域では、おがらや焙烙を使わず、砂を盛った器に竹筒を立てて、お線香を焚くそうです。東海地方の一部では、おがらではなくたいまつを焚くところもあります。

送り火を起源とする行事も各地で行われています。たとえば、京都では「五山の送り火(大文字焼き)」、九州地方では「精霊流し」や「灯籠流し」などが行われています。全国各地に、その土地ならではの送り火の風習があるのも、お盆の魅力のひとつです。

さらに、宗教や宗派によっても迎え火・送り火の考え方は違います。たとえば、浄土真宗では迎え火も送り火も行いません。これは、亡くなった方はすぐに極楽浄土に行くとされていて、お盆に現世へ戻ってくるという考え方をしないからです。

一方で、浄土宗、曹洞宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、臨済宗などの在来仏教の多くの宗派では、迎え火・送り火の風習があります。また、神道でもお盆の時期に迎え火・送り火を行うところがあります。

宗派によってこんなに違うんだ!

このように、迎え火や送り火の風習は、地域や宗派によってさまざまです。それぞれのやり方や意味を知ると、お盆の行事がもっと身近に感じられるかもしれませんね。

まとめ

迎え火をまたぐ風習には、厄除けや無病息災といった大切な意味が込められていて、地域によって方法や考え方にも違いがあることがわかりました。普段何気なく行っているお盆の行事も、その背景を知ることで、より心を込めて取り組めるようになるかもしれません。今年のお盆は、自分の地域の風習を見直して、大切に受け継いでいく機会にしてみてはいかがでしょうか。